産土の味わいは、甘み、酸味、旨みが複雑に絡み合った絶妙なバランスが特徴で、口に含むと生酛造りならではの力強いガス感が広がります。その爽やかでミネラル豊かな風味には、どこか清涼感があり、飲む人に心地よい印象を与えます。このお酒の美味しさに加え、阿蘇山のふもとに広がる熊本県菊池川流域の土着文化や自然の魅力、そしてその土地に根付く価値観と哲学が感じられる一本です。

産土の魅力と農醸

産土は、熊本県の花の香酒造が手がける日本酒シリーズで、2021年12月に誕生した比較的新しいブランドです。「真の地酒」を実現させたいという蔵元の強い想いから生まれ、土地固有の自然環境と伝統を最大限に活かした酒造りを目指しています。

産土の魅力は、その土地固有の自然環境と伝統を最大限に活かした唯一無二の味わいにあります。熊本県和水町と菊池川流域の豊かな自然環境を活かした酒造りは、地元産の山田錦や阿蘇火砕流岩盤から湧き出る清らかな水を使用し、土地ならではの個性豊かな味わいを生み出しています。

生酛造りという伝統的な製法を取り入れるだけでなく、江戸時代の肥後米「香子(かばしこ)」、「穂増(ほませ)」の使用や馬耕(馬と共に土を耕す作業)の復活といった歴史的な取り組みを行っています。農業と醸造は一つとの理念を掲げて、自然農法の採用や環境保全活動の実施、地域再生を目指す取り組みなど、持続可能性と地域の価値を高めることに情熱を注いでいます。

農醸(のうじょう)とは?

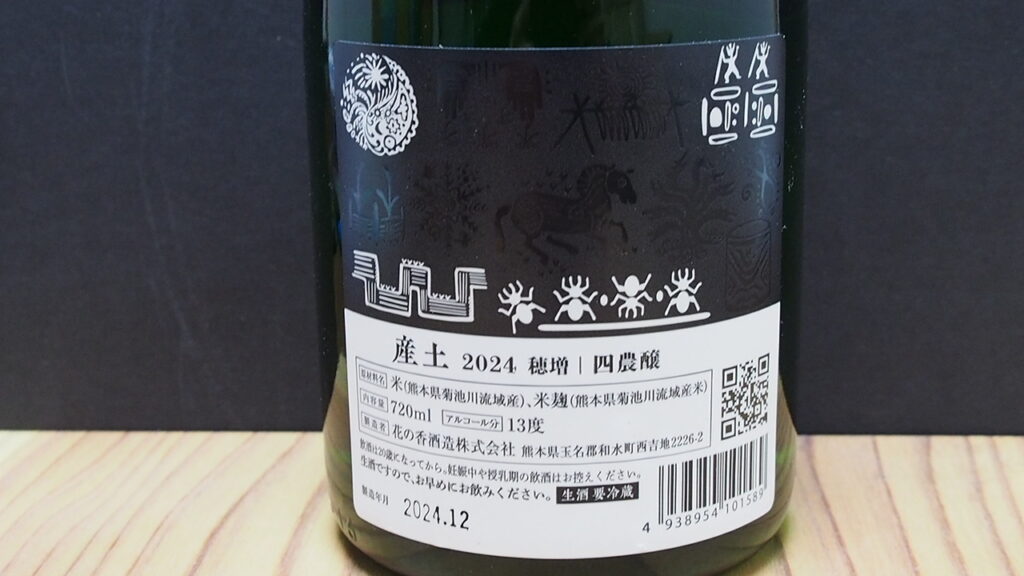

花の香酒造は、農業と醸造は一つとの理念を掲げて、「農醸」という指標を掲げてています。農作方法と醸造法を組み合わせた造語で、12種類のレギュレーション(菊地川流域米、無肥料栽培、しおり、畑苗代、生酛、木桶醸造、稲架掛け、疎植一本掌植、無農薬栽培、酵母無添加、冬期湛水、馬耕栽培)を据えています。同じ山田錦の産土であっても二農醸や四農醸のランクがあります。この数字はこの12種類の中の適用している印の数を表しています。

農醸は、瓶の後ろのラベルでわかります。この「産土 穂増 四農醸」ですと4つのイラストに当てはまっています。左上が「無肥料栽培」、右上が「生酛」、左下が「菊池川流域産米」、真ん中下が「無農薬栽培」のマークで四農醸となります。

馬耕栽培もレギュレーションの一つです。

産土のラベルデザイン

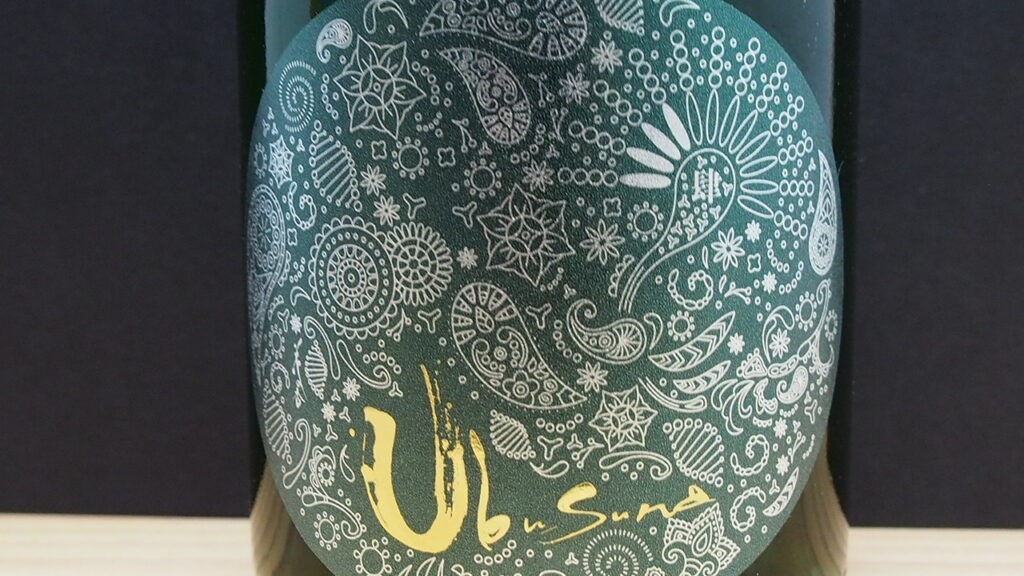

産土シリーズの瓶は、そのデザインと情報表示に特徴があります。ラベルデザインには、土にとって重要な菌や微生物が描かれており、酒造りに必要不可欠なコウジカビや酵母を表現しています。このデザインは、自然界の恩恵である菌や微生物をミクロコスモス的な世界観で表現し、産土の哲学や生産風土を視覚的に伝える役割を果たしています。

産土の特約店

産土は大変人気がありますので、入荷しても間もなく売り切れることが多いです。入手したい場合は、特約店のが発信する情報をこまめに集めて、見つけてたら迷うことなく購入することをが重要です。

| 北海道 | 地酒のカクイ 北海道苫前郡羽幌町南3条2丁目1番地21 | 電話番号:0164-62-1117 https://www.sakekakui.jp/ |

| 桜本商店 本店 〒064-0810 北海道札幌市中央区南10条7丁目4-3 | 電話番号:011-521-2078 https://ontable.jp/ | |

| 東北 | 地酒屋 斎林本店 宮城県遠田郡美里町南小牛田字屋敷124 | 電話番号:0229-32-2304 https://www.sairin.jp/ |

| 泉屋 福島県郡山市開成2-16-2 | 電話番号:024-922-8641 https://www.instagram.com/meishuizumiya/ | |

| 関東 | 山仁 栃木県宇都宮市川田町888-1 | 電話番号:028-633-4821 https://www.yamajin.com/ |

| 矢島酒店 千葉県船橋市藤原7-1-1 | 電話番号:047-438-5203 https://www.yajima-jizake.co.jp/ | |

| IMADEYA GINZA 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2 | 電話番号:03-6264-5537 https://imadeya.co.jp/ | |

| 小山商店 東京都多摩市関戸5-15-17 | 電話番号:042-375-7026 https://www.jizakenokoyama.co.jp/ | |

| 地酒専門割り酒店 かがた屋酒店 東京都品川区小山5-19-15 | 電話番号:03-3781-7005 https://www.kagataya.net/tenpo | |

| はせがわ酒店 亀戸本店 東京都江東区亀戸1-18-12 | 電話番号:03-5875-0404 https://www.hasegawasaketen.com/ | |

| おいしい地酒とワインの店 ワダヤ 東京都品川区南品川5-14-14 | 電話番号:03-3474-3468 https://www.sake-wadaya.com/ | |

| 中部 | 吉田屋本店 愛知県名古屋市東区東外堀町17番地 | 電話番号:052-951-1058 https://yoshidaya-net.shop/ |

| 近畿 | 酒楽 掬正 大阪府大阪狭山市金剛1丁目7番8号 | 電話番号:072-366-6660 https://kikusei-jizake.com/ |

| 九州 | 住吉酒販 博多本店 福岡県福岡市博多区住吉3-8-27 | 電話番号:092-281-3815 https://sumiyoshi-sake.jp/ |

| とどろき酒店 福岡県福岡市博多区三筑2-2-31 | 電話番号:092-571-6304 https://todoroki-saketen.com/ | |

| いのもと酒店 熊本県熊本市東区帯山4-56-15 | 電話番号:096-382-8088 https://www.inomotosaketen.jp/ | |

| 地酒処 たちはな酒店 熊本県熊本市南区田井島3-9-7 | 電話番号:096-379-0787 https://jizake-tachibana.com/ |

産土の酒米(香子、穂増、山田錦)

産土|香子 KABASHIKO

米の香子(かばしこ)は、日本の古代米の一種です。この米は、江戸時代に九州地方全域で栽培されていた高級米として知られています。当時、熊本県を中心に在来種として「肥後香子」と呼ばれ、その名を広めていました。しかし、明治時代以降に一度その姿を消し、長らく幻の米とされていましたが、近年になって復活を遂げています。

香子の最大の特徴は、その名の通り強い香りです。玄米の状態でも豊かな香りを持ち、蒸した際には隣近所まで漂うほど高貴で芳醇な香りを放ちます。この特性は、他の米にはない独自の魅力として評価されています。

現代では、わずか40粒の種籾から始まった栽培プロジェクトにより、3年の歳月をかけて復活しました。この過程で、菊池川流域という肥沃な土地で、無肥料・無農薬という自然農法が採用され、より純粋で環境に優しい形で育てられています。

醸造量が山田錦、穂増と比べてとても少なく、購入するには特約店の情報を根気強く、頻繁に確認することがとても重要です。

産土|穂増 HOMASE

穂増(ほませ)は、江戸時代に栽培されていた古代米の一種です。この品種は1833年(天保4年)に熊本県八代市で誕生し、江戸時代末期には九州一円で広く栽培され、日本の米相場を左右するほどの存在感を持っていました。しかし、明治以降に新品種の台頭とともにその栽培量は減少し、一時は姿を消していました。

穂増は、噛むほどに独特のほのかな甘みが口に広がり、風味の豊かさが魅力です。その香りは「お日様の香り」とも形容される、穏やかで自然を感じさせるもので、他の米にはない個性を持っています。

この品種は、現代の一般的な品種と比べて育てるのが難しく、無農薬・無肥料の自然栽培でなければその特性を引き出すことができません。そのため、栽培には工夫と根気が求められます。産土が使う米として相応しいですね。

産土|山田錦 YAMADA NISHIKI

産土の山田錦には、菊池川流域の和水地区で育てられた山田錦が使用され、精米歩合は55%に設定されています。製法には生酛造りを採用し、熊本9号酵母を使用した無濾過生原酒として仕上げられています。「ここにしかない味」を追求し、土地の個性を最大限に引き出す独自の哲学に基づいて造られています。

まとめ:産土の魅力と特約店

産土は、花の香酒造が提唱する日本酒造りの哲学であり、土地固有の自然環境と伝統を最大限に活かした酒造りを目指す概念です。「産土」という言葉は「産まれた土地」や「土地の神々」を意味する古い日本語に由来し、酒造りだけでなく、ものづくり全般に適用できる普遍的な考え方を表しています。

その地理的領域は熊本県玉名郡和水町と菊池川流域を中心とし、阿蘇4火砕流の影響を受けた土地に基づいて1次から4次までの領域が定義されています。さらに、この産土の哲学は6つの生産風土に根ざしています。和水町の大地、阿蘇と火砕流岩盤の地下水、自然農法で育てられた在来種「江戸肥後米」、土地固有の微生物を活用した酵母、地域の伝統と技術を継承する人々、そして土地への感謝と敬意を表す祈りがその要素です。

産土の実践としては、全ての酒米に菊池川流域・和水産の米を使用し、環境保全活動を積極的に実施しています。また、自然農法を採用することで、持続可能な農業を推進し、地域再生を目指す取り組みを行っています。

この産土の概念は、日本酒における「テロワール」に匹敵するものとして位置づけられており、その土地特有の唯一無二の味わいを追求しています。地域と自然、伝統と革新を繋ぐこの哲学は、日本酒造りの新しい可能性を切り開いています。

Sake Café Journalでは、日本酒にまつわる幅広い情報をお届けしています。このブログでは、初心者の方にも楽しんでいただける基礎知識から、愛好家向けの専門的な内容まで、さまざまな視点で日本酒の魅力を発信しています。もしこの記事に興味を持っていただけましたら、ぜひ他の記事ものぞいてみてください。きっと新しい発見があるはずです!